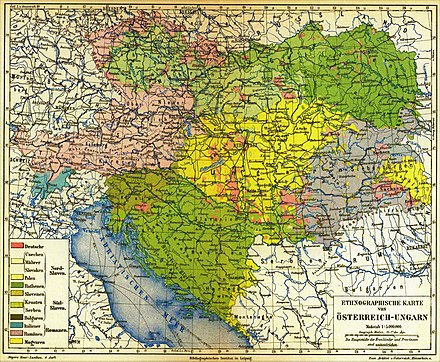

Австро-Венгрия , часто называемая Австро-Венгерской империей или двойной монархией , была многонациональной конституционной монархией в Центральной Европе [c] между 1867 и 1918 годами. Австро-Венгрия была военным и дипломатическим союзом двух суверенных государств с единственный монарх, который носил титулы императора Австрии и короля Венгрии. [7] Австро-Венгрия представляла собой последнюю фазу конституционной эволюции Габсбургской монархии : она была образована в соответствии с Австро-Венгерским компромиссом 1867 года после австро-прусской войны и была распущена вскоре после того, как Венгрия разорвала союз с Австрией. 31 октября 1918 г.

Одна из крупнейших европейских держав того времени, Австро-Венгрия была географически второй по величине страной в Европе после Российской империи с площадью 621 538 км 2 (239 977 квадратных миль) [6] и третьей по численности населения (после России и Германская империя ). Империя создала четвертую по величине машиностроительную промышленность в мире после США, Германии и Великобритании . [8] Австро-Венгрия также стала третьим по величине в мире производителем и экспортером бытовых электроприборов, электропромышленных приборов и электростанций после США и Германской империи, [9] и построила вторую в Европе -крупнейшая железнодорожная сеть после Германской империи.

За исключением территории Боснийского кондоминиума , Австрийская империя и Венгерское королевство были отдельными суверенными странами в международном праве. Таким образом, отдельные представители Австрии и Венгрии подписали мирные договоры, соглашаясь на территориальные изменения, [10] например, Сен-Жерменский договор и Трианонский договор . Гражданство и паспорта также были отдельными. [11] [12]

В ее основе лежала двойная монархия , которая представляла собой настоящий союз между Цислейтанией , северной и западной частями бывшей Австрийской империи , и Венгерским королевством . После реформ 1867 года австрийское и венгерское государства стали равноправными. Две страны проводили единую дипломатическую и оборонную политику. Для этих целей «общие» министерства иностранных дел и обороны находились под прямым руководством монарха, а также третье министерство финансов, ответственное только за финансирование двух «общих» портфелей. Третьим компонентом союза было Королевство Хорватия-Славония , автономная область под венгерской короной, которая заключила хорватско-венгерское соглашение в 1868 году. После 1878 года Босния и Герцеговина перешла под совместное военное и гражданское управление Австро-Венгрии [13]. ], пока он не был полностью аннексирован в 1908 году, что спровоцировало боснийский кризис . [14]

Австро-Венгрия была одной из центральных держав в Первой мировой войне, которая началась с объявления Австро-Венгрией войны Королевству Сербия 28 июля 1914 года. Она уже была фактически распущена к тому времени, когда военные власти подписали перемирие на Вилле Джусти. 3 ноября 1918 года. Венгерское королевство и Первая Австрийская республика рассматривались как его преемники де-юре , тогда как независимость западных и южных славян Империи как Первая Чехословацкая республика , Вторая Польская республика и Королевство Югославия , соответственно, и большинство территориальных требований Королевства Румыния и Королевства Италия также были признаны державами-победительницами в 1920 году.

Официальное название королевства было на немецком языке : Österreichisch-Ungarische Monarchie и на венгерском языке : Osztrák-Magyar Monarchia (английский язык: Австро-Венгерская монархия ), [15] хотя в международных отношениях использовалось Австро-Венгрия ( немецкий язык : Österreich-Ungarn ; венгерский язык : Австрия-Мадьяроршаг ). Австрийцы также использовали названия kuk Monarchie (англ. kuk монархия ) [16] (подробно немецкий : Kaiserliche und königliche Monarchie Österreich-Ungarn ; венгерский : Császári és Királyi Osztrák–Magyar Monarchia ) [17] и Дунайская монархия ( нем . Donaumonarchie) ; венгерский : Dunai Monarchia ) или двойная монархия ( немецкий : Doppel-Monarchie ; венгерский : Dual-Monarchia ) и Двойной орел ( немецкий : Der Doppel-Adler ; венгерский : Kétsas ), но ни один из них не получил широкого распространения ни в Венгрии, ни в других местах. .

Полное название королевства, используемое во внутреннем управлении, было « Королевства и земли, представленные в Императорском совете», и « Земли Священной венгерской короны Святого Стефана ».

Начиная с 1867 года, сокращения в названиях официальных учреждений Австро-Венгрии отражали их ответственность:

По решению Франца Иосифа I в 1868 году в международных отношениях королевство носило официальное название Австро-Венгерская монархия/королевство ( нем . Österreichisch-Ungarische Monarchie/Reich ; венгерский : Osztrák-Magyar Monarchia/Birodalom ). На английском языке ее часто называли «двойной монархией» или просто Австрией . [18]

После поражения Венгрии от Османской империи в битве при Мохаче в 1526 году империя Габсбургов стала более активно участвовать в делах Венгерского королевства и впоследствии заняла венгерский трон. Однако по мере дальнейшего расширения османской империи в Венгрию Габсбурги стали контролировать лишь небольшую северо-западную часть территории бывшего королевства. В конце концов, после Пассаровицкого договора 1718 года все бывшие территории Венгерского королевства были переданы от османов Габсбургам. Во время революций 1848 года Венгерское королевство призывало к большему самоуправлению, а позже даже к независимости от Австрийской империи . Последовавшая за этим Венгерская революция 1848 года была подавлена австрийскими военными при военной помощи России , а уровень автономии, которым пользовалось венгерское государство, был заменен абсолютистским правлением из Вены. [19] Это еще больше усилило недовольство Венгрии владычеством Габсбургов. [ нужна цитата ]

В 1860-х годах Империя потерпела два серьезных поражения: ее поражение во Второй итальянской войне за независимость лишило ее господства над большей частью Италии, а поражение в Австро-прусской войне 1866 года привело к распаду Германской Конфедерации (в которой Наследственным президентом был император Габсбургов) и исключение Австрии из германских дел. [20] Эти двойные поражения дали венграм возможность снять оковы абсолютистского правления. [ нужна цитата ]

Понимая необходимость пойти на компромисс с Венгрией, чтобы сохранить свой статус великой державы, центральное правительство в Вене начало переговоры с венгерскими политическими лидерами во главе с Ференцем Деаком . 20 марта 1867 года недавно воссозданный венгерский парламент в Пеште начал переговоры по новым законам, которые должны были быть приняты 30 марта. Однако венгерские лидеры получили известие о том, что официальная коронация Императора на пост короля Венгрии должна была состояться 8 июня, чтобы законы вступили в силу на землях Священной Короны Венгрии . [21] 28 июля Франц Иосиф в своем новом качестве короля Венгрии утвердил и обнародовал новые законы, которые официально породили двойную монархию.

Австро -прусская война завершилась Пражским миром (1866 г.) , который урегулировал « германский вопрос » в пользу « малого немецкого решения» . [22] Граф Фридрих Фердинанд фон Беуст , который был министром иностранных дел с 1866 по 1871 год, ненавидел канцлера Пруссии Отто фон Бисмарка , который неоднократно перехитрил его. Беуст надеялся, что Франция отомстит за поражение Австрии, и попытался договориться с императором Франции и Италии Наполеоном III об антипрусском союзе, но никаких условий достичь не удалось. Решающая победа прусско-германских армий во франко-прусской войне и последующее основание Германской империи положили конец всем надеждам на восстановление австрийского влияния в Германии, и Беуст ушел в отставку. [23]

После изгнания из Германии и Италии Двойная монархия обратилась к Балканам, где царили волнения, поскольку националистические движения набирали силу и требовали независимости. [24] И Россия, и Австро-Венгрия увидели возможность расширения в этом регионе. Россия взяла на себя роль защитницы славян и православных христиан. Австрия представляла себе многоэтническую, религиозно разнообразную империю под контролем Вены. Граф Дьюла Андраши, венгр, который был министром иностранных дел (1871–1879), сделал центральным элементом своей политики противодействие российской экспансии на Балканах и блокирование амбиций сербов по доминированию в новой южнославянской федерации. Он хотел, чтобы Германия вступила в союз с Австрией, а не с Россией. [25]

Компромисс 1867 года превратил владения Габсбургов в настоящий союз между Австрийской империей («Земли, представленные в Императорском совете», или Цислейтанией ) [6] в западной и северной половине и Венгерским королевством («Земли Короны Святой Стефан», или Транслитания ) в восточной половине. [6]

Правительство Австрии, правившее монархией до 1867 года, стало правительством австрийской части, а для венгерской части было сформировано другое правительство. Общее правительство (официально называемое Министерским советом по общим делам или на немецком языке Ministryrat für Gemeinsame Angelegenheiten ) сформировалось для решения немногих вопросов общей национальной безопасности — общей армии , военно-морского флота , внешней политики и императорского дома, а также таможенного союза. [21] Хотя обе половины имели общего монарха, а внешние отношения и оборона управлялись совместно, все остальные государственные функции должны были выполняться отдельно, поскольку не было общего гражданства. [6] [26] [27] [28]

Венгрия и Австрия имели отдельные парламенты , каждый со своим премьер-министром : Сейм Венгрии (широко известный как Национальное собрание) и Имперский совет ( нем . Reichsrat ) в Цислейтании. Каждый парламент имел свое исполнительное правительство, назначаемое монархом. [19] [29]

После 1878 года Босния и Герцеговина находилась под военным и гражданским правлением Австро-Венгрии [13] , пока не была полностью аннексирована в 1908 году, что спровоцировало боснийский кризис с великими державами и балканскими соседями Австро-Венгрии, Сербией и Черногорией . [14]

В течение полувека после 1867 года отношения между двумя частями двойной монархии характеризовались неоднократными спорами по поводу общих внешних тарифных соглашений и финансового вклада каждого правительства в общую казну. Эти вопросы были определены Австро-Венгерским компромиссом 1867 года, согласно которому общие расходы были переданы 70% Австрии и 30% Венгрии. Это разделение приходилось пересматривать каждые десять лет. Во время подготовки к каждому продлению соглашения происходили политические беспорядки. К 1907 году доля Венгрии выросла до 36,4%. [30] Споры завершились в начале 1900-х годов длительным конституционным кризисом . Оно было вызвано разногласиями по поводу того, на каком языке командовать частями венгерской армии , и усугубилось приходом к власти в Будапеште в апреле 1906 года венгерской националистической коалиции. Временное продление общих договоренностей произошло в октябре 1907 г. и в ноябре 1917 г. на основе статус-кво . Переговоры 1917 года закончились роспуском двойной монархии. [31]

В июле 1849 года Венгерский революционный парламент провозгласил и принял права этнических меньшинств (следующие подобные законы были в Швейцарии), но они были отменены после того, как русская и австрийская армии подавили Венгерскую революцию. После того, как Венгерское королевство достигло компромисса с династией Габсбургов в 1867 году, одним из первых актов восстановленного парламента было принятие Закона о национальностях (Закон № XLIV 1868 года). Это был либеральный закон, предлагающий обширные языковые и культурные права. Он не признавал за невенграми права создавать государства с какой-либо территориальной автономией. [32]

Статья 19 «Основного государственного закона» 1867 года ( Staatsgrundgesetz ), действующего только для цислейтанской (австрийской) части Австро-Венгрии, [33] гласила:

Все расы империи имеют равные права, и каждая раса имеет неприкосновенное право на сохранение и использование своей национальности и языка. Равенство всех обычных языков (« landesübliche Sprachen ») в школе, на работе и в общественной жизни признается государством. На тех территориях, на которых проживают несколько рас, общественные и образовательные учреждения должны быть устроены так, чтобы, не применяя принуждения к изучению второго деревенского языка (« Landessprache »), каждая из рас получала необходимые средства обучения на своем родном языке. . [34]

Реализация этого принципа привела к нескольким спорам, поскольку не было ясно, какие языки можно считать «обычными». Немцы, традиционная бюрократическая, капиталистическая и культурная элита, требовали признания своего языка в качестве обычного языка во всех частях империи. Немецкие националисты, особенно в Судетской области (часть Богемии), смотрели на Берлин в новой Германской империи. [35]

Закон о венгерских меньшинствах 1868 года предоставил меньшинствам (словакам, румынам, сербам и др.) индивидуальные (но не общинные) права использовать свой язык в офисах, школах (хотя на практике часто только в тех, которые основаны ими, а не государство), суды и муниципалитеты (если этого потребуют 20% депутатов). Начиная с Закона о начальном образовании 1879 года и Закона о среднем образовании 1883 года, венгерское государство предприняло больше усилий по сокращению использования немагярских языков, что является серьезным нарушением Закона о национальностях 1868 года. [36] После 1875 года все словацкие языковые школы выше начальной были закрыты, в том числе единственные три средние школы (гимназии) в Ревуце (Нагирёце), Турчанском Святом Мартине (Турочнмартон) и Клашторе под Зневом (Зниовараля).

Язык как показатель этнической принадлежности был одним из самых спорных вопросов в австро-венгерской политике. Все правительства столкнулись с трудными и вызывающими разногласия препятствиями при выборе языков управления и обучения. Меньшинства искали широчайших возможностей для получения образования на своих языках, а также на «доминирующих» языках — венгерском и немецком. «Постановлением от 5 апреля 1897 года» премьер-министр Австрии граф Казимир Феликс Бадени предоставил Чехии равное положение с Германией во внутреннем правительстве Богемии; это привело к кризису из-за националистической немецкой агитации по всей империи. Корона уволила Бадени. [37]

Итальянский язык считался немецкими интеллектуалами старым «языком культуры» ( Kultursprache ), и ему всегда предоставлялись равные права в качестве официального языка Империи, но немцам было трудно признать славянские языки равными своим собственным. Однажды граф А. Ауэрсперг (Анастасиус Грюн) вошел в сейм Карниолы , неся под мышкой , как он утверждал, весь корпус словенской литературы ; это должно было продемонстрировать, что словенский язык не может заменить немецкий язык в качестве языка высшего образования.

В последующие годы было официально признано несколько языков, по крайней мере, в Австрии. С 1867 года законы присвоили хорватам равный статус с итальянцами в Далмации . Начиная с 1882 года словенское большинство было в сейме Карниолы и в столице Лайбахе (Любляне) ; они заменили немецкий на словенский в качестве основного официального языка. В 1869 году Галиция назначила польский язык вместо немецкого в качестве обычного языка правительства. [ нужна цитата ]

С июня 1907 года все государственные и частные школы Венгрии были обязаны обеспечить, чтобы после четвертого класса ученики могли свободно изъясняться на венгерском языке . Это привело к дальнейшему закрытию школ меньшинств, в основном обучавшихся на словацком и русинском языках. Два королевства иногда делили сферы своего влияния . Согласно Мише Гленни в его книге «Балканы, 1804–1999» , австрийцы ответили на венгерскую поддержку чехов, поддержав хорватское национальное движение в Загребе. Признавая, что он правил в многоэтнической стране, император Франц Иосиф свободно говорил (и использовал) на немецком, венгерском и чешском языках, а также в некоторой степени на хорватском, сербском, польском и итальянском языках.

Языковые споры наиболее ожесточенно велись в Богемии, где говорящие на чешском языке составляли большинство и добивались равного статуса своего языка с немецким. Чехи жили в основном в Богемии с VI века , а немецкие иммигранты начали заселять периферию Богемии в XIII веке. Конституция 1627 года сделала немецкий язык вторым официальным языком и приравняла его к чешскому. Носители немецкого языка потеряли свое большинство в богемском сейме в 1880 году и стали меньшинством среди говорящих на чешском языке в городах Прага и Пльзень (при этом сохранив небольшое численное большинство в городе Брно (Брюнн) ). Старый Карлов университет в Праге , в котором до сих пор преобладали немецкоязычные факультеты, в 1882 году был разделен на немецкоязычный и чешскоязычный факультеты .

В то же время венгерское господство столкнулось с проблемами со стороны местного большинства румын в Трансильвании и восточном Банате , словаков в сегодняшней Словакии , а также хорватов и сербов в королевских землях Хорватии и Далмации (сегодняшняя Хорватия), в Боснии и Герцеговине. и в провинциях, известных как Воеводина (сегодняшняя северная Сербия ). Румыны и сербы начали агитировать за союз со своими собратьями-националистами и носителями языка в недавно основанных государствах Румынии (1859–1878) и Сербии. [ нужна цитата ]

Лидеры Венгрии, как правило, были менее склонны, чем их австрийские коллеги, делиться властью со своими подчиненными меньшинствами, но они предоставили Хорватии значительную степень автономии в 1868 году. В некоторой степени они моделировали свои отношения с этим королевством на основе собственного компромисса с Австрией времен предыдущий год. Несмотря на номинальную автономию, хорватское правительство было экономической и административной частью Венгрии, что не нравилось хорватам. В Королевстве Хорватия-Славония и Боснии и Герцеговине многие выступали за идею создания австро-венгарско-хорватской монархии; Среди сторонников этой идеи были эрцгерцог Леопольд Сальватор , эрцгерцог Франц Фердинанд, а также император и король Карл I , который во время своего короткого правления поддержал идею судебного разбирательства, но на нее наложило вето венгерское правительство и граф Иштван Тиса . Граф наконец подписал прокламацию о суде после сильного давления со стороны короля 23 октября 1918 года .

В Истрии истро -румыны , небольшая этническая группа, насчитывавшая в 1880-х годах около 2600 человек, [39] подвергалась жесточайшей дискриминации. Хорваты региона, составлявшие большинство, пытались их ассимилировать, в то время как итальянское меньшинство поддерживало их требования о самоопределении. [40] [41] В 1888 году возможность открытия первой школы для истро-румын с преподаванием на румынском языке обсуждалась в сейме Истрии . Предложение было среди них очень популярным. Итальянские депутаты выразили свою поддержку, но хорваты выступили против и попытались показать, что истрорумыны на самом деле были славянами. [42] Во время австро-венгерского правления истро-румыны жили в условиях бедности , [43] а жители острова Крк были полностью ассимилированы к 1875 году. [44]

Около 1900 года на всей территории Австро-Венгерской империи евреев насчитывалось около двух миллионов; [45] их позиция была неоднозначной. Популистскую и антисемитскую политику Христианско -социальной партии иногда рассматривают как модель нацизма Адольфа Гитлера . [46] Антисемитские партии и движения существовали, но правительства Вены и Будапешта не инициировали погромы и не проводили официальную антисемитскую политику. [ нужна цитата ] Они боялись, что такое этническое насилие может воспламенить другие этнические меньшинства и выйти из-под контроля. Антисемитские партии остались на периферии политической сферы из-за их низкой популярности среди избирателей на парламентских выборах. [ нужна цитата ]

В тот период большинство евреев Австро-Венгрии проживало в небольших городках ( штетлах ) в Галиции и сельских районах Венгрии и Богемии; однако у них были большие общины и даже местное большинство в центральных районах Вены, Будапешта, Праги, Кракова и Львова . Из вооруженных сил крупнейших европейских держав перед Первой мировой войной австро-венгерская армия была почти единственной, которая регулярно выдвигала евреев на командные должности. [47] В то время как еврейское население земель двойной монархии составляло около 5%, евреи составляли почти 18% офицерского состава запаса. [48] Благодаря современности конституции и благосклонности императора Франца Иосифа, австрийские евреи стали рассматривать эпоху Австро-Венгрии как золотую эпоху своей истории. [49] К 1910 году около 900 000 религиозных [ нужны разъяснения ] евреев составляли примерно 5% населения Венгрии и около 23% граждан Будапешта. В Австро-Венгерской империи яростно патриотичные венгерские евреи обеспечивали себе незначительное венгерское большинство в Венгерском королевстве . [50] Евреи составляли 54% владельцев коммерческого бизнеса, 85% директоров и владельцев финансовых учреждений в банковском деле, 62% всех служащих в торговле, [51] 20% всех учащихся общеобразовательных гимназий и 37% всех коммерчески-научные гимназии, 31,9% всех студентов инженерных специальностей и 34,1% всех студентов гуманитарных факультетов университетов. Евреи составляли 48,5% всех врачей [52] и 49,4% всех юристов/юристов в Венгрии. [53] Примечание: Численность евреев была восстановлена на основе религиозных переписей. В их число не вошли люди еврейского происхождения, принявшие христианство, и число атеистов. [ нужна ссылка ] Среди многих венгерских парламентариев еврейского происхождения самыми известными еврейскими членами венгерской политической жизни были Вилмос Вассоньи на посту министра юстиции, Саму Хазай на посту военного министра, Янош Телешки на посту министра финансов, Янош Харканьи на посту министра торговли. и Йожеф Штереньи на посту министра торговли.

.JPG/440px-Literacy_in_Austria-Hungary_(1880).JPG)

Первый университет в австрийской половине Империи ( Карлов университет ) был основан императором Карлом IV в Праге в 1347 году, вторым старейшим университетом был Ягеллонский университет, основанный в Кракове королем Польши Казимиром III Великим в 1364 году, а третий старейший ( Венский университет ) был основан герцогом Рудольфом IV в 1365 году. [54]

Высшие учебные заведения были преимущественно немецкими, но начиная с 1870-х годов стали происходить языковые сдвиги. [55] Эти учреждения, имевшие в середине XIX века преимущественно немецкий характер, претерпели в Галиции преобразование в польские национальные учреждения, в Чехии и Моравии — разделение на немецкие и чешские. Таким образом были обеспечены немцы, чехи и поляки. Но теперь свои голоса услышали и меньшие народы: русины, словенцы и итальянцы. Русины сначала потребовали, ввиду преимущественно русинского характера сельской местности Восточной Галиции, национального раздела Польского университета во Львове . Поскольку поляки поначалу были непреклонны, возникли русинские демонстрации и студенческие забастовки, и русины уже не довольствовались возвращением нескольких отдельных профессорских кафедр и параллельными курсами лекций. По договору, заключенному 28 января 1914 г., поляки обещали создать русинский университет; но из-за войны этот вопрос отпал. Итальянцы вряд ли могли претендовать на собственный университет по причине численности населения (в 1910 году их численность составляла 783 000 человек), но они претендовали на него тем более на основании своей древней культуры. Все стороны согласились с необходимостью создания итальянского юридического факультета; трудность заключалась в выборе места. Итальянцы потребовали Триест; но правительство боялось допустить, чтобы этот адриатический порт стал центром ирреденты; более того, южные славяне города хотели, чтобы он был свободен от итальянских учебных заведений. Бинерт в 1910 году пришел к компромиссу; а именно, что он должен быть основан немедленно, временно находиться в Вене и быть переведен в течение четырех лет на национальную территорию Италии. Немецкий национальный союз (Nationalverband) согласился оказать временное гостеприимство итальянскому университету в Вене, но Клуб южнославянских высших школ потребовал гарантий, что не будет рассматриваться возможность последующего перевода в прибрежные провинции, а также одновременного основания словенских профессорских кафедр. в Праге и Кракове, а также предварительные шаги к основанию южнославянского университета в Лайбахе. Но, несмотря на постоянное возобновление переговоров о компромиссе, прийти к какому-либо соглашению было невозможно, пока с началом войны не остались все проекты русского университета в Лемберге, словенского в Лайбахе и второго чешского в Моравии. , нереализованный.

В 1276 году университет Веспрема был разрушен войсками Петера Чака и так и не был восстановлен. Университет был основан Людовиком I Венгерским в Пече в 1367 году. Сигизмунд основал университет в Обуде в 1395 году. Другой, Universitas Istropolitana, был основан в 1465 году в Пожонях (ныне Братислава в Словакии) Маттиасом Корвинусом . Ни один из этих средневековых университетов не пережил османские войны. Университет Надьсомбата был основан в 1635 году и переехал в Буду в 1777 году. Сегодня он называется Университетом Этвёша Лоранда. Первый в мире технологический институт был основан в Сельмецбанье, Королевство Венгрия (с 1920 года Банска Штьявница, ныне Словакия) в 1735 году. Его правопреемником является Университет Мишкольца в Венгрии. [56] Будапештский университет технологии и экономики (BME) считается старейшим технологическим институтом в мире с университетским рангом и структурой. Его законный предшественник, Геометрико-Гидротехнический институт, был основан в 1782 году императором Иосифом II. [57]

К средним школам относились университеты, которых в Венгрии было пять, все они содержались государством: в Будапеште (основан в 1635 г.), в Коложваре (основан в 1872 г.) и в Загребе (основан в 1874 г.). Новые университеты были созданы в Дебрецене в 1912 году, а университет Пожонь был восстановлен через полтысячелетия в 1912 году. В них было четыре факультета: теологии, права, философии и медицины (университет в Загребе не имел медицинского факультета). Кроме того, существовало десять высших юридических школ, называемых академиями, в которых в 1900 году обучалось 1569 учеников. Высшей школой также считался Политехнический институт в Будапеште, основанный в 1844 г., включавший четыре факультета и в 1900 г. обучавшийся 1772 ученикам. В 1900 году в Венгрии было сорок девять духовных колледжей, двадцать девять католических, пять греческих униатских, четыре греко-православных, десять протестантских и одно еврейское. Среди специальных школ основные горные школы были в Сельмечбанье, Надьаге и Фельсобанье; главные сельскохозяйственные колледжи в Дебрецене и Коложваре; существовала лесная школа в Сельмечбанье, военные училища в Будапеште, Кассе, Деве и Загребе и военно-морская школа в Фиуме. Кроме того, существовало несколько институтов подготовки учителей, большое количество коммерческих школ, несколько художественных школ – дизайна, живописи, скульптуры и музыки. [ нужна цитата ]

После 1867 года экономика Австро-Венгрии с преобладанием сельского хозяйства медленно модернизировалась. Железные дороги открыли некогда отдаленные районы, а города выросли. Многие мелкие фирмы пропагандировали капиталистический способ производства. Технологические изменения ускорили индустриализацию и урбанизацию . Первая австрийская фондовая биржа ( Wiener Börse ) была открыта в 1771 году в Вене, первая фондовая биржа Венгерского королевства (Будапештская фондовая биржа ) была открыта в Будапеште в 1864 году. Центральный банк (Эмиссионный банк) был основан как Австрийский национальный банк в 1816 году. В 1878 году он был преобразован в Австро-Венгерский национальный банк с главными офисами в Вене и Будапеште. [59] Центральный банк управлялся поочередно австрийскими или венгерскими управляющими и вице-губернаторами. [60]

Валовой национальный продукт на душу населения рос примерно на 1,76% в год с 1870 по 1913 год. Этот уровень роста очень выгодно отличается от показателей других европейских стран, таких как Великобритания (1%), Франция (1,06%) и Германия (1,51%). . [61] Однако по сравнению с Германией и Великобританией австро-венгерская экономика в целом все еще значительно отставала, поскольку устойчивая модернизация началась гораздо позже. Как и Германская империя, Австро-Венгрия часто применяла либеральную экономическую политику и практику. В 1873 году старая столица Венгрии Буда и Обуда (Древняя Буда) были официально объединены с третьим городом Пештом, образовав таким образом новый мегаполис Будапешт. Динамичный Пешт превратился в административный, политический, экономический, торговый и культурный центр Венгрии. Многие государственные учреждения и современная административная система Венгрии были созданы в этот период. Центром экономического роста были Вена и Будапешт, австрийские земли (территории современной Австрии), Альпийский регион и Богемские земли. В последние годы XIX века быстрый экономический рост распространился на центральную Венгерскую равнину и на Карпатские земли. В результате внутри империи существовали большие различия в развитии. В целом западные районы стали более развитыми, чем восточные. Королевство Венгрия стало вторым по величине экспортером муки в мире после США. [62] Крупный венгерский экспорт продуктов питания не ограничивался соседними Германией и Италией: Венгрия стала самым важным иностранным поставщиком продуктов питания в крупные города и промышленные центры Соединенного Королевства. [63] Галисия, которую называют самой бедной провинцией Австро-Венгрии, практически постоянно страдала от голода , в результате которого ежегодно умирало 50 000 человек. [64] Истро-румыны Истрии также были бедны, поскольку скотоводство теряло силу, а сельское хозяйство не было продуктивным. [43]

Однако к концу XIX века экономические различия постепенно начали выравниваться, поскольку экономический рост в восточных частях монархии постоянно превосходил экономический рост в западных. Сильное сельское хозяйство и пищевая промышленность Венгерского королевства с центром в Будапеште стали преобладающими внутри империи и составляли значительную часть экспорта в остальную Европу. Между тем западные районы, сосредоточенные в основном вокруг Праги и Вены, преуспели в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Такое разделение труда между Востоком и Западом, помимо существующего экономического и валютного союза , привело к еще более быстрому экономическому росту по всей Австро-Венгрии к началу 20 века. Однако с начала двадцатого века австрийская половина монархии могла сохранить свое доминирование внутри империи в секторах первой промышленной революции , но Венгрия имела лучшие позиции в современных отраслях промышленности второй промышленной революции , в этих В современных отраслях второй промышленной революции (таких как машиностроение и электроэнергетика) австрийская конкуренция не смогла стать доминирующей. [65]

Первая телеграфная связь (Вена-Брно-Прага) начала действовать в 1847 году. [66] На территории Венгрии первые телеграфные станции были открыты в Прессбурге ( Пожонь , сегодняшняя Братислава) в декабре 1847 года и в Буде в 1848 году. Первая телеграфная связь между Веной и Пештом-Будой (позже Будапештом) был построен в 1850 году [67] и Веной-Загребом в 1850 году. [68]

Впоследствии Австрия присоединилась к телеграфному союзу с немецкими государствами. [69] В Венгерском королевстве в 1884 году действовало 2406 телеграфных отделений. [70] К 1914 году число телеграфных отделений достигло 3000 в почтовых отделениях, а еще 2400 были установлены на железнодорожных станциях Венгерского королевства. [71]

Первая телефонная станция была открыта в Загребе (8 января 1881 г.), [72] [73] [74] вторая была в Будапеште (1 мая 1881 г.), [75] и третья была открыта в Вене (3 июня 1881 г.). [76] Первоначально телефония была доступна в домах отдельных абонентов, компаний и офисов. Общественные телефонные станции появились в 1890-х годах и быстро получили распространение в почтовых отделениях и на вокзалах. В 1913 году в Австро-Венгрии было 568 миллионов телефонных звонков; только в двух западноевропейских странах было больше телефонных звонков: в Германской империи и Соединенном Королевстве. За Австро-Венгерской империей следовали Франция с 396 миллионами телефонных звонков и Италия с 230 миллионами телефонных звонков. [77] В 1916 году в Цислейтании было совершено 366 миллионов телефонных звонков, из них 8,4 миллиона междугородних звонков. [78] Все телефонные станции городов, поселков и крупных деревень в Транслейтании были связаны до 1893 года. [67] К 1914 году более 2000 населенных пунктов имели телефонные станции в Венгерском Королевстве. [71]

Служба новостей и развлечений Telefon Hírmondó («Телефонный вестник») была открыта в Будапеште в 1893 году. За два десятилетия до появления радиовещания люди могли ежедневно слушать политические, экономические и спортивные новости, кабаре, музыку и оперу в Будапеште. Он работал через специальную телефонную станцию.

К 1913 году общая длина железнодорожных путей Австрийской империи и Венгерского королевства достигла 43 280 километров (26 890 миль). В Западной Европе только Германия имела более развитую железнодорожную сеть (63 378 км (39 381 миль); за Австро-Венгерской империей следовали Франция (40 770 км, 25 330 миль), Великобритания (32 623 км, 20 271 миль), Италия (18 873 км, 11 727 миль) и Испания (15 088 км, 9 375 миль). [79]

Первая венгерская паровозная железнодорожная линия была открыта 15 июля 1846 года между Пештом и Вацем . [80] В 1890 году большинство крупных венгерских частных железнодорожных компаний были национализированы из-за плохого управления частными компаниями, за исключением сильной австрийской железной дороги Кашау-Одерберг (KsOd) и Австро-Венгерской Южной железной дороги (SB/DV). Они также присоединились к зональной тарифной системе MAV (Венгерские государственные железные дороги). К 1910 году общая протяженность железнодорожных сетей Венгерского королевства достигла 22 869 километров (14 210 миль), венгерская сеть связала более 1490 населенных пунктов. Почти половина (52%) железных дорог империи была построена в Венгрии, поэтому плотность железных дорог там стала выше, чем в Цислейтании. Благодаря этому венгерские железные дороги занимают 6-е место в мире по плотности (опередив Германию и Францию). [81]

Электрифицированные пригородные железные дороги : в Будапеште был построен комплекс из четырех линий пригородных электрических железных дорог: BHÉV : линия Рацкеве (1887 г.), линия Сентендре (1888 г.), линия Гёдёллё (1888 г.), линия Чепель (1912 г.) [82]

Конные трамваи появились в первой половине XIX века. Между 1850-ми и 1880-ми годами было построено множество городов: Вена (1865 г.), Будапешт (1866 г.), Брно (1869 г.), Триест (1876 г.). Паровые трамваи появились в конце 1860-х годов. Электрификация трамваев началась в конце 1880-х годов. Первый электрифицированный трамвай в Австро-Венгрии был построен в Будапеште в 1887 году.

Линии электрического трамвая в Австрийской империи:

Линии электрического трамвая в Венгерском Королевстве:

Линия 1 будапештского метрополитена (первоначально «Компания подземной электрической железной дороги Франца-Иосифа») — вторая старейшая подземная железная дорога в мире [90] (первая — линия метрополитена лондонского метрополитена, а третья — линия Глазго), а также первая на Европейский материк. Он был построен с 1894 по 1896 год и открыт 2 мая 1896 года. [91] В 2002 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . [92] Линия М1 стала важной вехой IEEE благодаря радикально новым инновациям своей эпохи: «Среди инновационных элементов железной дороги были двунаправленные трамвайные вагоны; электрическое освещение на станциях метро и трамвайных вагонах; и конструкция воздушной проводки вместо третьего -рельсовая система для электроэнергетики». [93]

Первая дунайская пароходная компания Donaudampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG) до распада Австро-Венгрии была крупнейшей в мире компанией внутреннего судоходства.

В 1900 инженер К. Вагенфюрер разработал план соединения Дуная и Адриатического моря каналом Вена — Триест. Он родился из желания Австро-Венгрии иметь прямой выход к Адриатическому морю [94] , но так и не был построен.

В 1831 году по инициативе венгерского политика Иштвана Сечени уже был разработан план сделать проход судоходным . В конце концов Габору Барошу , «железному министру» Венгрии, удалось профинансировать этот проект. Камни русла реки и связанные с ними пороги сделали долину ущелья печально известным проходом для судоходства. На немецком языке этот проход до сих пор известен как Катарактенштреке, хотя катаракты уже нет. Вблизи пролива « Железные ворота » скала Приграда была важнейшим препятствием до 1896 года: река здесь значительно расширилась, и уровень воды из-за этого был низким. Выше по течению печальную славу имела скала Гребен возле «Казанского» ущелья.

Длина реки Тиса в Венгрии раньше составляла 1419 километров (882 мили). Она протекала по Великой Венгерской равнине, которая является одной из крупнейших равнинных территорий в Центральной Европе. Поскольку на равнинах река может течь очень медленно, раньше Тиса текла по тропе со множеством изгибов и поворотов, что приводило к множеству крупных наводнений в этом районе.

После нескольких небольших попыток Иштван Сечени организовал «регулирование реки Тиса» (венгерский: Tisza szabályozása), которое началось 27 августа 1846 года и практически завершилось в 1880 году. Новая длина реки в Венгрии составила 966 км (600 км). миль) (всего 1358 км (844 миль)) с 589 км (366 миль) «мертвых каналов» и 136 км (85 миль) нового русла реки. Итоговая длина защищенной от наводнений реки составляет 2940 км (1830 миль) (из 4220 км (2620 миль) всех охраняемых рек Венгрии).

Важнейшим морским портом был Триест (ныне часть Италии), где базировался австрийский торговый флот. Здесь располагались две крупные судоходные компании («Австрийский Ллойд» и «Австро-Американа») и несколько верфей. С 1815 по 1866 год Венеция была частью империи Габсбургов. Потеря Венеции стимулировала развитие австрийского торгового флота. К 1913 году торговый флот Австрии насчитывал 16 764 судна водоизмещением 471 252 человека и экипажем 45 567 человек. Из общего числа (1913 г.) 394 из 422 368 т составляли пароходы, а 16 370 из 48 884 т - парусные суда [95]. Австрийский Ллойд был одной из крупнейших океанских судоходных компаний того времени. До начала Первой мировой войны компания владела 65 средними и большими пароходами. «Австро-Американа» владела одной третью этого числа, включая самый большой австрийский пассажирский корабль «Кайзер Франц Иосиф I» . По сравнению с австрийским Ллойдом, австро-американский сосредоточился на направлениях в Северной и Южной Америке. [96] [97] [98] [99] [100] [101] Австро-Венгерский флот стал гораздо более значимым, чем раньше, поскольку индустриализация обеспечила достаточные доходы для его развития. Пола (Пула, сегодня часть Хорватии) имела особое значение для военно-морского флота.

Важнейшим морским портом венгерской части монархии был Фиуме ( Риека , сегодня часть Хорватии), где действовали венгерские судоходные компании, такие как «Адриа». Торговый флот Венгерского королевства в 1913 году насчитывал 545 судов водоизмещением 144 433 тонны и экипажем 3 217 человек. Из общего числа судов 134 000 из 142 539 тонн были пароходными, а 411 из 1 894 тонн - парусными. [102]

Австро -Венгерская армия находилась под командованием эрцгерцога Альбрехта, герцога Тешенского (1817–1895), старомодного бюрократа, выступавшего против модернизации. [103] Военная система Австро-Венгерской монархии была одинаковой в обоих государствах и с 1868 года основывалась на принципе всеобщей и личной обязанности гражданина носить оружие. Его военная сила состояла из Общей армии ; специальные армии, а именно австрийский Ландвер и венгерский Гонвед , которые были отдельными национальными учреждениями, и Ландштурм или массовый сбор. Как указывалось выше, общая армия находилась под управлением объединенного военного министра, а специальные армии находились в ведении соответствующих министерств национальной обороны. Ежегодный контингент призывников в армию устанавливался военными законопроектами, по которым голосовали австрийский и венгерский парламенты, и обычно определялся на основе численности населения по данным последней переписи населения. В 1905 году она составляла 103,1 тыс. человек, из них Австрия поставила 59,211 человек, а Венгрия — 43,889. Кроме того, в австрийский Ландвер ежегодно выделялось 10 000 человек, а в венгерский Гонвед — 12 500 человек. Срок службы составлял два года (три года в кавалерии) со знаменами, семь-восемь лет в резерве и два года в ландвере; у мужчин, не призванных в действующую армию, такой же общий срок службы проходил в различных специальных резервах. [104]

Общий военный министр был главой управления всеми военными делами, за исключением австрийского Ландвера и венгерского Гонведа, которые были переданы в ведение министерств национальной обороны двух соответствующих государств. Но верховное командование армией номинально принадлежало монарху, который имел право принимать все меры в отношении всей армии. На практике племянник императора эрцгерцог Альбрехт был его главным военным советником и принимал политические решения. [104]

Австро -Венгерский флот представлял собой в основном силы береговой обороны, а также включал в себя флотилию мониторов для Дуная. Им руководило военно-морское ведомство военного министерства. [105]

Русские панславянские организации направили помощь балканским повстанцам и таким образом оказали давление на царское правительство, чтобы оно объявило войну Османской империи в 1877 году во имя защиты православных христиан. [21] Не имея возможности выступить посредником между Османской империей и Россией по поводу контроля над Сербией, Австро-Венгрия объявила нейтралитет, когда конфликт между двумя державами перерос в войну . С помощью Румынии и Греции Россия победила османов и с помощью Сан-Стефанского договора попыталась создать большую пророссийскую Болгарию.

Этот договор вызвал международный резонанс, который едва не привел к общеевропейской войне. Австро-Венгрия и Великобритания опасались, что большая Болгария станет сателлитом России, что позволит царю доминировать на Балканах. Британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли выдвинул военные корабли на позиции против России, чтобы остановить распространение российского влияния в восточном Средиземноморье, расположенном так близко к британскому маршруту через Суэцкий канал . [107] Сан-Стефанский договор рассматривался в Австрии как слишком благоприятный для России и ее православно-славянских целей.

Берлинский конгресс отменил победу России, разделив большое болгарское государство, которое Россия выделила из османской территории, и лишив какую-либо часть Болгарии полной независимости от османов. Берлинский конгресс 1878 года позволил Австрии оккупировать (но не аннексировать) провинцию Босния и Герцеговина, преимущественно славянскую территорию. Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину, чтобы получить власть на Балканах. Сербия, Черногория и Румыния стали полностью независимыми. Тем не менее, Балканы оставались местом политических волнений, изобилующих стремлением к независимости и соперничеством великих держав. На Берлинском конгрессе 1878 года Дьюле Андраши (министру иностранных дел) удалось заставить Россию отказаться от дальнейших требований на Балканах. В результате Великая Болгария была распалась и независимость Сербии была гарантирована. [108] В том же году при поддержке Великобритании Австро-Венгрия разместила войска в Боснии, чтобы не допустить экспансии русских в соседнюю Сербию. В качестве еще одной меры, чтобы не допустить русских на Балканы, Австро-Венгрия сформировала союз, Средиземноморскую Антанту, с Великобританией и Италией в 1887 году и заключила пакты о взаимной обороне с Германией в 1879 году и Румынией в 1883 году от возможного нападения России. [109] После Берлинского конгресса европейские державы попытались гарантировать стабильность посредством сложной серии союзов и договоров.

Обеспокоенная нестабильностью на Балканах и агрессией России, а также для противодействия интересам Франции в Европе, Австро-Венгрия заключила оборонительный союз с Германией в октябре 1879 и в мае 1882 года. В октябре 1882 года Италия присоединилась к этому партнерству в Тройственном союзе во многом из-за имперского соперничества Италии. с Францией. Напряженность между Россией и Австро-Венгрией оставалась высокой, поэтому Бисмарк заменил Союз трех императоров Договором перестрахования с Россией, чтобы удержать Габсбургов от безрассудного начала войны из-за панславизма. [110] Регион Санджак -Рашка / Новибазар находился под австро-венгерской оккупацией в период с 1878 по 1909 год, когда он был возвращен Османской империи, прежде чем был окончательно разделен между королевствами Черногория и Сербия . [111]

Вслед за Великим Балканским кризисом австро-венгерские войска оккупировали Боснию и Герцеговину в августе 1878 года, и в октябре 1908 года монархия в конечном итоге аннексировала Боснию и Герцеговину как общее владение Цислейтании и Транслейтании под контролем Имперского и Королевского министерства финансов . чем присоединить его к любому территориальному правительству. Аннексия в 1908 году побудила некоторых в Вене задуматься об объединении Боснии и Герцеговины с Хорватией, чтобы сформировать третий славянский компонент монархии. Смерть брата Франца Иосифа Максимилиана (1867 г.) и его единственного сына Рудольфа сделала наследником престола племянника императора Франца Фердинанда . Ходили слухи, что эрцгерцог был сторонником этого триализма как средства ограничения власти венгерской аристократии. [112]

Прокламация, изданная по случаю присоединения к Габсбургской монархии в октябре 1908 года, обещала этим землям конституционные институты, которые должны были обеспечить их жителям полные гражданские права и участие в управлении своими делами посредством местного представительного собрания. Во исполнение этого обещания в 1910 году была обнародована конституция. [113]

Основными участниками боснийского кризиса 1908-09 годов были министры иностранных дел Австрии и России Алоис Лекса фон Аэренталь и Александр Извольский . Оба были мотивированы политическими амбициями; первый окажется успешным, а второй будет сломлен кризисом. По пути они поставят Европу на грань войны в 1909 году. Они также разделят Европу на два вооруженных лагеря, которые начнут войну в июле 1914 года. [114] [115]

Аэренталь исходил из предположения, что славянские меньшинства никогда не смогут объединиться и Балканский союз никогда не нанесет никакого ущерба Австрии. Он отклонил предложение Османской империи о союзе, в который входили бы Австрия, Турция и Румыния. Однако его политика оттолкнула болгар, которые вместо этого обратились к России и Сербии. Хотя Австрия не собиралась предпринимать дополнительную экспансию на юг, Аэренталь поощрял спекуляции на этот счет, ожидая, что это парализует балканские государства. Вместо этого оно побудило их к лихорадочной деятельности по созданию оборонительного блока, чтобы остановить Австрию. Серия серьезных просчетов на высшем уровне, таким образом, значительно усилила врагов Австрии. [116]

В 1914 году славянские боевики в Боснии отвергли план Австрии по полному поглощению этой территории; они убили австрийского наследника и спровоцировали Первую мировую войну .

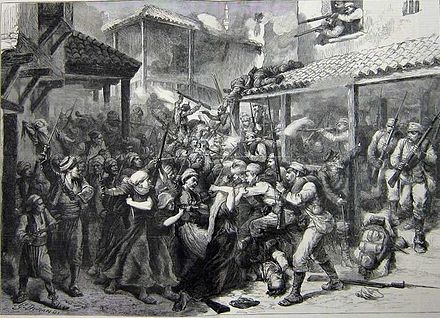

Убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда в столице Боснии Сараево чрезмерно усилило существовавшую традиционную религиозную этническую вражду в Боснии. Однако в самом Сараево австрийские власти поощряли [120] [121] насилие против сербских жителей, что вылилось в антисербские беспорядки в Сараево , в ходе которых хорваты-католики и боснийские мусульмане убили двоих и повредили многочисленные здания, принадлежавшие сербам. Писатель Иво Андрич назвал это насилие «сараевским безумием ненависти». [122] Насильственные акции против этнических сербов были организованы не только в Сараево, но и во многих других крупных австро-венгерских городах на территории современной Хорватии и Боснии и Герцеговины. [123] Австро-венгерские власти в Боснии и Герцеговине заключили в тюрьму и экстрадировали около 5500 видных сербов, от 700 до 2200 из которых умерли в тюрьме. Четыреста шестьдесят сербов были приговорены к смертной казни, и была создана специальная милиция, состоящая преимущественно из мусульман, известная как Шуцкорпс , которая осуществляла преследование сербов. [126]

Некоторые члены правительства, такие как министр иностранных дел граф Леопольд Берхтольд и командующий армией граф Франц Конрад фон Хетцендорф , хотели в течение нескольких лет противостоять возрождающейся сербской нации в ходе превентивной войны, но император и премьер-министр Венгрии Иштван Тиса были против. Министерство иностранных дел Австро-Венгерской империи направило посла Ласло Сёдьень в Потсдам , где он 5 июля поинтересовался точкой зрения немецкого императора и получил положительный ответ.

Его Величество уполномочил меня доложить [Францу Иосифу], что и в этом случае мы можем рассчитывать на полную поддержку Германии. Как уже говорилось, ему сначала пришлось посоветоваться с канцлером, но у него не было ни малейшего сомнения, что г-н фон Бетман-Гольвег полностью с ним согласится, особенно в отношении действий с нашей стороны против Сербии. Однако, по его [Вильгельму] мнению, не было необходимости терпеливо ждать, прежде чем действовать... [127]

Поэтому лидеры Австро-Венгрии решили противостоять Сербии военным путем, прежде чем она сможет спровоцировать восстание; используя убийство как предлог, они представили список из десяти требований, названный « Июльский ультиматум» , [128] ожидая, что Сербия никогда его не примет. Когда Сербия приняла девять из десяти требований, но лишь частично приняла оставшееся, Австро-Венгрия объявила войну. Франц Иосиф I наконец последовал настойчивому совету своих главных советников.

В течение июля и августа 1914 года эти события стали причиной начала Первой мировой войны, когда Россия мобилизовалась в поддержку Сербии, вызвав серию контрмобилизаций. В поддержку своего немецкого союзника в четверг, 6 августа 1914 года, император Франц Иосиф подписал объявление войны России. Италия изначально оставалась нейтральной, несмотря на свой союз с Австро-Венгрией. В 1915 году перешла на сторону держав Антанты , надеясь получить территорию от своего бывшего союзника. [129]

Австро-Венгерская империя играла относительно пассивную дипломатическую роль в войне, поскольку в ней все больше доминировала и контролировала Германия. [130] [131] Единственной целью было наказать Сербию и попытаться остановить этнический распад Империи, но это полностью провалилось. Начиная с конца 1916 года новый император Карл устранил прогерманских чиновников и открыл союзникам мирные предложения, в соответствии с которыми вся война могла быть прекращена компромиссом или, возможно, Австрия заключит сепаратный мир с Германией. [132] На основные усилия наложила вето Италия, которой были обещаны большие части Австрии за присоединение к союзникам в 1915 году. Австрия была готова передать только регион Трентино, но не более того. [133] Карла считали пораженцем, что ослабило его позиции дома, а также среди союзников и Германии. [134]

Во время Первой мировой войны Австро-Венгерская империя призвала 7,8 миллиона солдат. [135] Генерал фон Хетцендорф был начальником австро-венгерского генерального штаба. Франц Иосиф I, который был слишком стар, чтобы командовать армией, назначил эрцгерцога Фридриха фон Остеррайх-Тешена верховным главнокомандующим армией (армеоберкомендантом), но попросил его дать фон Хетцендорфу свободу принимать любые решения. Фон Хетцендорф продолжал эффективно командовать вооруженными силами до тех пор, пока император Карл I сам не принял верховное командование в конце 1916 года и не уволил Конрада фон Хетцендорфа в 1917 году. Тем временем экономические условия в тылу быстро ухудшались. Империя зависела от сельского хозяйства, а сельское хозяйство зависело от тяжелого труда миллионов людей, служивших теперь в армии. Производство продуктов питания упало, транспортная система стала перегруженной, а промышленное производство не могло успешно удовлетворить огромную потребность в боеприпасах. Германия оказала большую помощь, но ее было недостаточно. Более того, политическая нестабильность многочисленных этнических групп Империи теперь лишила всякую надежду на национальный консенсус в поддержку войны. Все чаще возникало требование о распаде Империи и создании автономных национальных государств, основанных на исторических языковых культурах. Новый император добивался от союзников условий мира, но Италия наложила вето на его инициативы. [136] [ нужна страница ]

Империя с преимущественно сельской местностью действительно имела небольшую промышленную базу, но ее основным вкладом были рабочая сила и продовольствие. [137] [138] Тем не менее, Австро-Венгрия была более урбанизированной (25%) [139] , чем ее фактические противники в Первой мировой войне, такие как Российская империя (13,4%), [140] Сербия (13,2%) [141 ] или Румыния (18,8%). [142] Кроме того, Австро-Венгерская империя также имела более промышленно развитую экономику [143] и более высокий ВВП на душу населения [144] , чем Королевство Италия, которое было экономически наиболее развитым фактическим противником Империи.

В тылу еды становилось все меньше и меньше, равно как и топлива для отопления. Венгрия, с ее мощной сельскохозяйственной базой, питалась несколько лучше. Армия захватила продуктивные сельскохозяйственные районы в Румынии и других местах, но отказалась разрешить поставки продовольствия гражданскому населению домой. Моральный дух падал с каждым годом, и представители различных национальностей отказались от Империи и начали искать способы создать свои собственные национальные государства. [145]

Инфляция взлетела со 129 в 1914 году до 1589 в 1918 году, уничтожив денежные сбережения среднего класса. Что касается военного ущерба экономике, война израсходовала около 20 процентов ВВП. Погибшие солдаты составляли около четырех процентов рабочей силы 1914 года, раненые - еще шесть процентов. По сравнению со всеми основными странами, участвовавшими в войне, уровень смертности и ранений был близким к самому высокому по сравнению с современной территорией Австрии. [137]

К лету 1918 года « Зеленые кадры » армейских дезертиров сформировали вооруженные банды на холмах Хорватии-Славонии, и гражданская власть распалась. К концу октября вспыхнули насилие и массовые грабежи, а также были предприняты попытки создать крестьянские республики. Однако политическое руководство Хорватии было сосредоточено на создании нового государства (Югославии) и работало с наступающей сербской армией, чтобы установить контроль и положить конец восстаниям. [146]

At the start of the war, the army was divided into two: the smaller part attacked Serbia while the larger part fought against the formidable Imperial Russian Army. The invasion of Serbia in 1914 was a disaster: by the end of the year, the Austro-Hungarian Army had taken no territory, but had lost 227,000 out of a total force of 450,000 men. However, in the autumn of 1915, the Serbian Army was defeated by the Central Powers, which led to the occupation of Serbia. Near the end of 1915, in a massive rescue operation involving more than 1,000 trips made by Italian, French and British steamers, 260,000 Serb surviving soldiers were transported to Brindisi and Corfu, where they waited for the chance of the victory of Allied Powers to reclaim their country. Corfu hosted the Serbian government in exile after the collapse of Serbia and served as a supply base to the Greek front. In April 1916 a large number of Serbian troops were transported in British and French naval vessels from Corfu to mainland Greece. The contingent numbering over 120,000 relieved a much smaller army at the Macedonian front and fought alongside British and French troops.[147]

На Восточном фронте война началась столь же неудачно. Правительство приняло предложение Польши о создании Верховного национального комитета в качестве центрального польского органа власти в Империи, ответственного за формирование Польских легионов — вспомогательного военного формирования в составе австро-венгерской армии. Австро-венгерская армия потерпела поражение в битве при Лемберге , а великий город-крепость Пшемысль был осаждён и пал в марте 1915 года. Горлице-Тарнувское наступление началось как незначительное немецкое наступление, призванное ослабить давление численного превосходства русских на австро-венгерскую армию. -Венгры, но сотрудничество центральных держав привело к огромным потерям русских, полному разрушению русских линий и их отступлению в Россию на 100 км (62 мили). Русская Третья армия погибла. Летом 1915 года австро-венгерская армия под единым с немцами командованием участвовала в успешном Горлице-Тарнувском наступлении. С июня 1916 года русские сосредоточили свои атаки на австро-венгерскую армию в Брусиловском наступлении , признавая численное превосходство австро-венгерской армии. К концу сентября 1916 года Австро-Венгрия мобилизовала и сконцентрировала новые дивизии, и успешное наступление русских было остановлено и медленно отражено; но австрийские армии понесли большие потери (около 1 миллиона человек) и так и не оправились. Тем не менее огромные потери в живой силе и технике, понесенные русскими во время наступления, во многом способствовали революциям 1917 года и вызвали экономический крах в Российской империи.

Акт от 5 ноября 1916 года был провозглашен тогда полякам совместно императорами Германии Вильгельмом II и Австро-Венгрии Францем Иосифом. Этот акт обещал создание Королевства Польского за пределами территории Конгресса Польши , которую его авторы рассматривали как марионеточное государство , контролируемое центральными державами , с номинальной властью, возложенной на Регентский совет . Истоком этого документа была острая необходимость набора новых рекрутов из оккупированной немцами Польши для войны с Россией . После перемирия 11 ноября 1918 года , положившего конец Первой мировой войне, несмотря на предыдущую первоначальную полную зависимость королевства от его спонсоров, оно в конечном итоге послужило против их намерений в качестве краеугольного прото-государства зарождающейся Второй Польской Республики , последняя также состояла из территорий, которые центральные державы никогда не намеревались передать Польше.

Зборовское сражение (1917) стало первым значительным действием Чехословацких легионов , боровшихся за независимость Чехословакии против австро-венгерской армии.

В мае 1915 года Италия напала на Австро-Венгрию. Италия была единственным военным противником Австро-Венгрии, который имел аналогичную степень индустриализации и экономического уровня; более того, ее армия была многочисленной (сразу было выставлено ≈1 000 000 человек), но страдала от плохого руководства, подготовки и организации. Начальник штаба Луиджи Кадорна двинул свою армию к реке Изонцо , надеясь захватить Любляну и в конечном итоге угрожать Вене. Однако Королевская итальянская армия была остановлена на реке, где за пять месяцев (23 июня – 2 декабря 1915 г.) произошло четыре сражения . Бой был чрезвычайно кровопролитным и изнурительным для обоих соперников. [149]

15 мая 1916 года начальник штаба Австрии Конрад фон Хётцендорф организовал Страфэкспедицию ( « карательную экспедицию »): австрийцы прорвали противостоящий фронт и заняли плато Азиаго . Итальянцам удалось оказать сопротивление и 9 августа в контрнаступлении захватили Горицию. Тем не менее, им пришлось остановиться на Карсо , в нескольких километрах от границы. На этом этапе последовало несколько месяцев нерешительной позиционной войны (аналог Западного фронта ). Когда Российская империя распалась в результате большевистской революции и русские прекратили свое участие в войне , немцы и австрийцы смогли перебросить на Западный и Южный фронты большое количество живой силы из бывших восточных боев.

24 октября 1917 года австрийцы (теперь пользующиеся решительной поддержкой Германии) атаковали Капоретто, используя новую тактику проникновения; хотя они продвинулись более чем на 100 км (62,14 мили) в направлении Венеции и получили значительные запасы, они были остановлены и не смогли пересечь реку Пьяве . Италия, хотя и понесла огромные потери, оправилась от удара, и было сформировано коалиционное правительство под руководством Витторио Эмануэле Орландо . Италия также пользовалась поддержкой держав Антанты: к 1918 году в итальянскую зону боевых действий прибыло большое количество военной техники и несколько вспомогательных американских, британских и французских дивизий. [150] Кадорну сменил генерал Армандо Диас ; под его командованием итальянцы перехватили инициативу и выиграли решающую битву на реке Пьяве (15–23 июня 1918 г.), в которой погибло около 60 000 австрийских и 43 000 итальянских солдат. Последняя битва при Витторио Венето была проиграна 31 октября 1918 года, а 3 ноября на вилле Джусти было подписано перемирие . [151]

27 августа 1916 года Румыния объявила войну Австро-Венгрии. Румынская армия пересекла границы Восточной Венгрии (Трансильвании), и, несмотря на первоначальные успехи, к ноябрю 1916 года Центральные державы, сформированные австро-венгерской, немецкой, болгарской и османской армиями, разгромили румынскую и русскую армии Антанты. державы, и оккупировали южную часть Румынии (включая Олтению , Мунтению и Добруджу ). Через три месяца после войны центральные державы подошли к Бухаресту, столице Румынии. 6 декабря Центральные державы захватили Бухарест , и часть населения перебралась на незанятую румынскую территорию, в Молдавию , вместе с румынским правительством, королевским двором и органами государственной власти, которые перебрались в Яссы . [152] В 1917 году, после нескольких оборонительных побед (умевших остановить немецко-австро-венгерское наступление), с выходом России из войны после Октябрьской революции, Румыния была вынуждена выйти из войны. [153]

Хотя Венгерское королевство составляло лишь 42% населения Австро-Венгрии, [154] незначительное большинство — более 3,8 миллиона солдат — австро-венгерских вооруженных сил было призвано из Венгерского королевства во время Первой мировой войны. Около 600 000 солдат были убиты в боях и 700 000 солдат были ранены на войне. [155]

Австро-Венгрия держалась годами, поскольку венгерская половина обеспечивала вооруженные силы достаточным количеством припасов для продолжения войны. [108] Это проявилось в передаче власти, после которой премьер-министр Венгрии граф Иштван Тиса и министр иностранных дел граф Иштван Буриан оказали решающее влияние на внутренние и внешние дела монархии. [108] К концу 1916 года поставки продовольствия из Венгрии стали прерывистыми, и правительство стремилось к перемирию с державами Антанты. Однако это не удалось, поскольку Великобритания и Франция больше не заботились о целостности монархии из-за поддержки Германии Австро-Венгрией. [108]

Неудачи, которые понесла австрийская армия в 1914 и 1915 годах, во многом можно объяснить некомпетентностью австрийского высшего командования. [108] После нападения на Сербию ее войска вскоре пришлось вывести, чтобы защитить ее восточную границу от вторжения России, в то время как немецкие части вели бои на Западном фронте. Это привело к большим, чем ожидалось, потерям людей при вторжении в Сербию. [108] Более того, стало очевидно, что у австрийского высшего командования не было планов возможной континентальной войны и что армия и флот также были плохо подготовлены к ведению такого конфликта. [108]

В последние два года войны австро-венгерские вооруженные силы утратили всякую способность действовать независимо от Германии. С 7 сентября 1916 года немецкий император получил полный контроль над всеми вооруженными силами Центральных держав, и Австро-Венгрия фактически стала сателлитом Германии. [156] Австрийцы благосклонно относились к немецкой армии , с другой стороны, к 1916 году в Германии было общее мнение, что Германия в своем союзе с Австро-Венгрией была «прикована к трупу». На боеспособность австро-венгерской армии серьезно повлияли нехватка снабжения, низкий моральный дух и высокий уровень потерь, а также состав армии, состоящий из представителей разных национальностей с разными языками и обычаями. [157]

К 1918 году экономическая ситуация ухудшилась, и неудача правительства в тылу положила конец народной поддержке войны. [158] Австро-Венгерская монархия рухнула с драматической скоростью осенью 1918 года. Левые и пацифистские политические движения организовали забастовки на фабриках, а восстания в армии стали обычным явлением. [159] В ходе войны этническое единство пришло в упадок; Союзники поощряли требования отделения от меньшинств, и Империя столкнулась с распадом. [132] С приближением очевидной победы союзников националистические движения воспользовались этнической неприязнью, чтобы подорвать социальное единство. Военный распад итальянского фронта ознаменовал начало восстания многочисленных этнических групп, составлявших многонациональную Империю, поскольку они отказались продолжать борьбу за дело, которое теперь казалось бессмысленным. Император потерял большую часть своей власти, поскольку его королевство распалось. [159]

14 октября 1918 года министр иностранных дел барон Иштван Буриан фон Раеч [160] попросил о перемирии на основании « Четырнадцати пунктов » президента Вудро Вильсона , а два дня спустя император Карл I издал прокламацию («Императорский манифест от 16 октября 1918 года»), изменяющую империю в федеральный союз, чтобы обеспечить децентрализацию и представительство этнических групп. [161] Однако 18 октября госсекретарь США Роберт Лансинг ответил, что автономии национальностей – десятой из Четырнадцати пунктов – уже недостаточно. Фактически, временное правительство Чехословакии присоединилось к союзникам 14 октября. Южные славяне в обеих половинах монархии уже высказались в пользу объединения с Сербией в большое южнославянское государство в Корфуской декларации 1917 года , подписанной членами Югославского комитета . Хорваты начали игнорировать приказы Будапешта в начале октября. Ответ Лансинга был, по сути, свидетельством о смерти Австро-Венгрии. [160] [162]

В ходе итальянских боев чехословаки и южные славяне заявили о своей независимости. Поскольку поражение в войне было неизбежным после итальянского наступления в битве при Витторио-Венето 24 октября, чешские политики мирно взяли на себя командование в Праге 28 октября (позже провозглашенной рождением Чехословакии) и в последующие несколько лет продолжили свою деятельность в других крупных городах. дни. 30 октября словаки сделали то же самое. 29 октября славяне в обеих частях того, что осталось от Австро-Венгрии, провозгласили Государство словенцев, хорватов и сербов и заявили, что их конечным намерением было объединиться с Сербией и Черногорией в большое южнославянское государство . В тот же день чехи и словаки официально провозгласили создание Чехословакии как независимого государства. [ нужна цитата ]

17 октября 1918 года венгерский парламент проголосовал за прекращение союза с Австрией. Самый известный противник продолжения союза с Австрией, граф Михай Каройи , захватил власть в ходе Астровой революции 31 октября. Карл был практически вынужден назначить Кароли своим премьер-министром Венгрии. Одним из первых действий Кароли был формальный отказ от компромиссного соглашения 31 октября, что фактически разорвало личную унию с Австрией и, таким образом, официально распустило Австро-Венгерское государство. [163]

К концу октября от королевства Габсбургов не осталось ничего, кроме населенных преимущественно немцами Дунайских и Альпийских провинций, и власть Карла даже там оспаривалась немецко-австрийским государственным советом. [164] Последний австрийский премьер-министр Карла, Генрих Ламмаш , пришел к выводу, что позиция Карла была несостоятельной. Ламмаш убедил Карла, что лучше всего отказаться, по крайней мере временно, от своего права осуществлять суверенную власть. 11 ноября Карл издал тщательно сформулированную прокламацию, в которой признал право австрийского народа определять форму государства и «отказаться от всякого участия» в государственных делах Австрии. [165] На следующий день после того, как он объявил о своем выходе из австрийской политики, Германо-австрийский национальный совет провозгласил Немецко-Австрийскую республику . Каройи последовал его примеру 16 ноября, провозгласив Венгерскую Демократическую Республику .

Было два государства-правопреемника бывшей Австро-Венгерской монархии: [166]

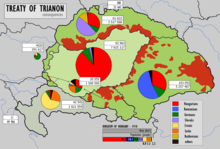

Сен-Жермен-ан-Ле (между победителями в Первой мировой войне и Австрией) и Трианонский (между победителями и Венгрией) договоры 1919 года регулировали новые границы Австрии и Венгрии, превратив их в небольшие государства, не имеющие выхода к морю. Что касается территорий, где не было решающего национального большинства, державы Антанты во многих случаях выносили решения в пользу недавно освободившихся независимых национальных государств, что позволяло им претендовать на обширные территории, на которых проживало значительное немецко- и венгерскоязычное население. Австрийская Республика потеряла примерно 60% территории старой Австрийской империи. Ему также пришлось отказаться от своих планов объединения с Германией, поскольку ему не разрешалось объединяться с Германией без одобрения Лиги. [ нужна цитата ] Венгрия, однако, серьезно пострадала из-за потери 72% своей территории, 64% населения и большей части природных ресурсов. Венгерская Демократическая Республика просуществовала недолго и была временно заменена коммунистической Венгерской Советской Республикой . Румынские войска свергли Белу Куна и его коммунистическое правительство во время венгерско-румынской войны 1919 года . [ нужна цитата ]

Летом 1919 года регентом стал габсбург, эрцгерцог Иосиф Август , но был вынужден уйти в отставку всего через две недели, когда стало очевидно, что союзники не признают его. [167] Наконец, в марте 1920 года королевская власть была передана регенту Миклошу Хорти , который был последним командующим адмиралом австро - венгерского флота и помог организовать контрреволюционные силы. Именно это правительство подписало Трианонский договор в знак протеста 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце в Версале , Франция. Восстановленное Венгерское королевство потеряло примерно 72% довоенной территории Венгерского королевства. [168] [169]

Австрия приняла « Закон Габсбургов », который одновременно свергнул Габсбургов с престола и изгнал всех Габсбургов с австрийской территории. Хотя Карлу было запрещено когда-либо снова возвращаться в Австрию, другие Габсбурги могли вернуться, если отказались от всех претензий на несуществующий трон. В марте и октябре 1921 года плохо подготовленные попытки Карла вернуть себе трон в Будапеште потерпели крах. Первоначально колеблющийся Хорти, получив угрозы интервенции со стороны союзных держав и Малой Антанты , отказался от сотрудничества. Вскоре после этого венгерское правительство аннулировало Прагматическую санкцию, фактически свергнув Габсбургов. Впоследствии британцы взяли Карла под опеку и вывезли его с семьей на португальский остров Мадейра , где он умер в следующем году. [ нужна цитата ]

Следующие государства были сформированы, восстановлены или расширены после распада бывшей Австро-Венгерской монархии: [166]

Княжество Лихтенштейн , которое раньше искало защиты в Вене и чей правящий дом владел значительной недвижимостью в Цислейтании, сформировало таможенный и оборонный союз со Швейцарией и приняло швейцарскую валюту вместо австрийской. В апреле 1919 года Форарльберг – самая западная провинция Австрии – подавляющим большинством голосов проголосовал за присоединение к Швейцарии; однако и Швейцария, и союзники проигнорировали этот результат.

Следующие современные страны и части стран находились в пределах Австро-Венгрии, когда империя распалась. Некоторые другие провинции Европы когда-то до 1867 года входили в состав монархии Габсбургов.

Австрийская империя ( Цислейтания ):

Королевство Венгрия ( Транслейтания ):

Другие владения Австро-Венгерской монархии

Его сфотографировали по дороге на вокзал, и эта фотография много раз воспроизводилась в книгах и статьях, утверждая, что на ней запечатлен арест Гаврило Принципа. Но фотографии ареста Гавро нет – на этой фотографии изображен арест Бера.

После убийства Франца Фердинанда в июне 1914 года хорваты-католики и мусульмане Сараево объединили свои силы в антисербском погроме.

...за убийством последовали официально поощряемые антисербские беспорядки в Сараево...

... Андрич описывает «сараевское безумие ненависти», вспыхнувшее среди мусульман, католиков и православных верующих после убийства 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево...

... арестовано и интернировано около 5500 видных сербов и приговорено к смертной казни около 460 человек, новый Шуцкорпс, вспомогательное ополчение, расширил антисербские репрессии.

Практически все население оставшейся части Венгрии считало Трианонский договор явно несправедливым, и немедленно началась агитация за его пересмотр.

48°12′N 16°21′E / 48.200°N 16.350°E / 48.200; 16.350